Né en 1966, Giorgio De Finis est anthropologue, journaliste, cinéaste et photographe, mais aussi auteur de livres et d’articles scientifiques. Entre 2011 et 2012, il crée à Rome le MAAM (Musée de l’Autre et de l’Ailleurs) à l’intérieur de l’espace industriel occupé Metropoliz – città meticcia (ville métissée). En 2018, on lui confie la direction du MACRO – Musée d’art contemporain de Rome qu’il renomme MACRO Asilo et transforme en un organisme vivant voué à l’accueil. Je l’ai rencontré au MAAM de Metropoliz fin octobre 2019, alors qu’on venait d’annoncer la fin anticipée de son mandat au MACRO. Aujourd’hui, Giorgio De Finis est curateur du RIF – Musée des périphéries de Rome, dont le projet est de « collecter » toutes ces expériences qui représentent une réponse différente et « imaginative » aux maux de la marginalisation et qui vise à travailler sur le territoire, en soutenant des recherches et des projets artistiques in situ.

Roberta Trapani : Ta vie est pleine d’expériences différentes : dans les années 90, tu as mené des recherches ethnographiques auprès des Batak habitant le nord-est de l’île de Palawan, aux Philippines ; puis tu as traité de la crise du logement ; aujourd’hui, tu te dis « inventeur de musées ». Comment y es-tu arrivé ?

Giorgio De Finis : J’ai commencé à m’occuper de ces peuples qui disparaissent dans les forêts puis, petit à petit, je me suis retrouvé face à un autre type de jungle : la jungle urbaine. En 2007, j’ai travaillé à Mumbai, la capitale de la troisième puissance économique de la planète avec 16 millions d’habitants à l’époque, dont 11 millions vivaient dans des bidonvilles. La plupart des grandes villes de la planète sont comme ça, des endroits infernaux. Après cette expérience épuisante, je suis retourné à Rome et j’ai trouvé des bidonvilles ici aussi, avec des chiffres nettement inférieurs : 10 000 personnes recensées des deux côtés du Tibre, vivant dans les roseaux, des camps de Roms et des centaines de squats résidentiels qui m’ont redonné l’image de Mumbai. C’était il y a dix ans, la situation s’est évidemment aggravée avec la crise.

RT : C’est à partir de cette prise de conscience que tu as commencé à t’intéresser aux urgences en matière de logement, de quelle manière ?

GDF : À Rome, j’ai rencontré des groupes travaillant dans les quartiers périphériques de la ville de manière artistique, dont Stalker[1], et je les ai rejoints, pratiquant la recherche anthropologique de façon de plus en plus artistique. Cette série d’expériences m’a amené à frapper aux portes d’une ancienne usine de saucissons occupée sur la Via Prenestina, l’ancienne Fiorucci, rebaptisée Metropoliz – ville métissée habitée par 200 personnes de différentes régions du monde : Pérou, Saint-Domingue, Maroc, Tunisie, Érythrée, Soudan, Ukraine, Pologne, Roumanie et Italie[2]. Il s’agit d’une occupation illégale, un lieu soustrait à la spéculation immobilière afin de donner un toit à des personnes qui n’ont pas la possibilité de se le payer pour toute une série de raisons dont, premièrement, la financiarisation de l’immobilier. Dans nos villes, un toit est, en effet, quelque chose que l’on peut de moins en moins se permettre : c’est un bien qui doit produire de l’argent.

RT : A qui appartient ce site ?

GDF : A Salini Impregilo[3], un groupe italien qui opère dans le secteur de la construction. C’est lui qui devrait construire le pont sur le détroit de Messine et réaliser tous les grands travaux italiens dans un court laps de temps. C’est aussi l’un des propriétaires des banques qui financent la municipalité de Rome. C’est également lui qui a réalisé le barrage dans la vallée de l’Omo en exterminant les populations locales. Ce n’est pas n’importe qui ! En 2003, il a acheté cet espace industriel [pour 6,85 millions d’euros, ndrl] avec la promesse qu’il serait converti en une copropriété de 50 000 mètres cubes d’appartements.

RT : Pourquoi as-tu frappé aux portes de cette usine occupée ? Avais-tu un plan ?

GDF : Je leur ai proposé un jeu, je leur ai dit : « pourquoi ne pas construire une fusée pour aller sur la Lune ? ». Jouer peut sembler un peu ringard, mais l’idée était que dans notre monde globalisé, où le fossé entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus, ce que Bauman appelle des vies gâchées ne sont probablement plus une métaphore. Il y a une grande partie de la population mondiale qu’on veut mettre au rebut. J’ai donc dit à ces gens : « Pourquoi n’allons-nous pas coloniser une autre planète ? Allons sur la Lune, qui est le plus grand espace public que nous ayons ». En fait, selon les traités internationaux, la Lune est toujours un endroit où il est possible de tout recommencer, car l’utilisation d’armes et la propriété privée y sont interdites.

L’idée était d’entrer dans Metropoliz avec un dispositif un peu situationniste qui permettrait de parler des droits et des problèmes de ces personnes d’une autre manière, en imaginant une sorte de science-fiction réaliste : les habitants, avec l’aide de nombreux artistes et philosophes qui ont choisi de travailler dans ce lieu, ont créé leur missile et sont arrivés sur la Lune. Ce fut une année de dur labeur : nous avons créé une installation artistique et produit un film qui nous a permis de raconter les rêves et les besoins de 200 personnes et de souligner la gravité de la crise du logement à Rome. Ce projet s’appelle Space Metropoliz et se trouve facilement sur le web[4].

RT : Qu’est-ce qui caractérise le MAAM ?

GDF : Avant tout, la coexistence de formes d’art complètement différentes, donc la variété, la richesse, la différence et ensuite la capacité d’être ensemble, d’épouser un projet collectif. Le MAAM est un espace ouvert à tous ceux qui veulent contribuer à la barricade de l’art en proposant leur projet en assemblée aux habitants, qui sont invités à l’accepter et à ne pas le juger uniquement selon leurs goûts. L’idée est aussi de rapprocher le haut et le bas, le centre et la périphérie, de créer des courts-circuits, de ramener l’art dans la vie, de comprendre qu’il y a des liens entre les anomalies que nous appelons artistes et les anomalies que nous appelons activistes. Pour moi, il était important de comprendre si ces deux mondes, le monde de la lutte et le monde de l’art, pouvaient collaborer et j’ai vu dans ce lieu une possibilité de dialogue entre eux. Cela n’a certainement pas été facile.

RT : L’art est donc utilisé comme une barricade contre les bulldozers et les forces de l’ordre…

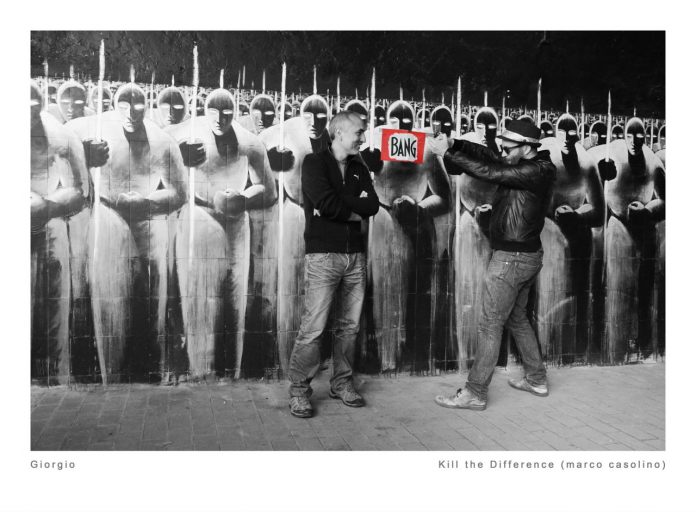

GDF : Nous avons utilisé l’idée de la barricade pour nous faire comprendre, mais je préfère l’image d’une barrière de corail, comme l’a appelé Pablo Echaurren : un monde varié créé par la superposition de graffitis, peintures, autocollants, sculptures, installations, interventions in situ. Un mur qui abrite différentes formes de vie, colorées, à l’abri duquel vivent, mangent, jouent, discutent les habitants de Metropoliz.

RT : Contrairement à la barricade, la barrière de corail évoque l’idée de fragilité…

GDF : Bien sûr, la fragilité de ce lieu demeure, même s’il y a des œuvres d’art. À Rome, un programme d’expulsions a été élaboré et il viendra un moment où la ville sera désertée par les squats et les espaces sociaux. Plusieurs espaces occupés vont être expulsés et Metropoliz est le numéro deux sur la liste. Si la priorité est de gagner de l’argent, il est évident que tous ces espaces doivent être dégagés. D’ailleurs, ils sont la seule résistance politique hors des jeux des partis, qui sont tous pareils. Ils sont donc une partie très active dans la vie politique, mais en dehors de règles conventionnelles. Pour moi, la fermeture anticipée du MACRO Asile est liée à l’évacuation de Metropoliz. Il était urgent de fermer le MACRO, espace de vie où 40 000 personnes se rencontrent et s’autogèrent…

RT : Avec le Macro Asile, tu as voulu traduire le projet expérimental du MAAM dans un contexte institutionnel ?

GDF : J’ai été invité à le faire. En 2016, le nouveau conseiller municipal pour la croissance culturelle, Luca Bergamo, a visité le MAAM, le définissant comme « un exemple » à suivre pour le MACRO, qui à cette époque semblait à la dérive. Il m’a ensuite invité à en prendre soin, me demandant d’inventer un musée différent pour redonner un peu de vie à la ville de Rome. J’ai donc pris quelques éléments qui venaient du MAAM, je les ai adaptés à l’espace d’un musée, j’ai créé quelques conditions pour le jeu et je l’ai ouvert à tous ceux qui voulaient jouer. J’ai ouvert les portes, j’ai supprimé les billets d’entrée, j’ai rendu l’espace praticable par tous ou du moins par le plus grand nombre possible de réalités, de pensées, de personnes. J’ai rebaptisé cet espace MACRO Asile parce qu’il accueille tous ceux qui s’efforcent de faire de l’art tous les jours. Les gens peuvent demander à participer, à s’autogérer. Le musée c’est eux, ça c’est ma formule. En fait, ma direction consiste uniquement à accueillir ce que je peux accueillir et à le programmer.

Par définition, je ne veux pas être celui qui choisit. Le musée doit cesser d’être un lieu où tout ce qui entre a été consacré par quelqu’un qui a le pouvoir de décider si cela a une valeur et combien cela vaut. Je ne pense pas que tout ce qui entre dans le MACRO Asile a une « valeur ». Il accueille des choses que je trouve plus ou moins importantes et partageables, mais qui ont le droit d’exister et d’être jugées par ceux qui pensent différemment. Il s’agit donc de l’autogestion d’un espace dédié à l’art et à la culture. Un espace qui présente des centaines d’événements et a 30 000 visiteurs par mois (alors que la moyenne nationale est de 1 000) avec un budget mensuel de 30 000 euros (alors que le MAXXI, le musée national, évidemment plus important, dispose de 1 500 000 euros). Le MACRO Asilo est donc une sorte de miracle, tout comme le MAAM. Pour moi, il s’agit de deux navires pirates qui naviguent ensemble.

RT : Maintenant, un navire coule et il entraîne l’autre ?

GDF : Bien sûr, parce que ce sont deux navires reliés entre eux : si l’un meurt, ils doivent abattre l’autre, qui est aussi mieux équipé, dispose d’un armement plus lourd. Si on fait naviguer ces deux navires dans des eaux calmes, ils naviguent tranquillement. Si on attaque l’un d’eux, l’autre commence à user de ses canons, ce que j’aurais fait en février au MACRO, donc il est évident qu’ils éteignent le MACRO avant d’éteindre le MAAM, parce que le MACRO est le navire principal.

RT : Pourquoi veulent-ils mettre un terme à ce projet ?

GDF : Parce qu’il emmerde le monde de l’art, parce c’est un projet anarchiste, parce qu’il mélange le haut et le bas, il fait tomber toute intermédiation, il ne se soucie pas du système, au contraire, il l’attaque, en disant qu’il est un désherbant du monde de l’art.

RT : Considères-tu le MACRO comme un anti-musée ?

GDF : Je n’aime jamais le « anti », car cela signifie jouer le même jeu de son propre adversaire et je veux changer le jeu. Je me fous de la guerre. Un anti-musée, c’est ce qu’on fait sauter. Un musée différent, au contraire, est un musée qui ne doit pas être démoli, mais qui doit être reformulé tout en restant un espace d’art qui possède toutes les règles officielles du musée. C’est ça qui m’intéresse, pourquoi transformer le musée en autre chose ? Je dois être capable d’exploiter l’aura qui émane de cet espace institutionnel. Si je le supprime, qu’est-ce que j’en fais ? Lorsque j’amène les assemblées autogérées des squats au musée pendant trois semaines, je peux le faire avec force précisément parce que c’est un espace dédié à la valorisation, qui me permet de mettre en valeur les assemblées comme si elles étaient une œuvre d’art. Les compromis sont parfois utiles, l’art est humain et n’a rien de sacré. Mais dans ce cas, maintenir une pincée de « sacré » me permet de faire reconnaître la valeur des occupants et des migrants et de les légitimer aux yeux de ceux qui croient encore que le musée est un lieu sacré.

RT : Selon toi, les institutions ne devraient donc pas être démantelées, mais redéfinies ?

GDF : Nous sommes les institutions, donc elles doivent être recréées, ce n’est pas qu’on doit s’y investir et faire de la médiation, on doit les briser et les reconstruire. C’est pourquoi je dis qu’il est intéressant qu’après toute une série d’étapes, qui ont conduit du MAAM au MACRO Asilo, on puisse penser à une transformation. Ce sont tous les deux des dispositifs à l’échelle urbaine, ils disent que la ville peut être ouverte, hospitalière, ils parlent à la ville, pas seulement au quartier, ils veulent dire des choses pour tous. Pour moi, ils apportent donc un discours qui peut aussi être étendu à une dimension urbaine.

RT : Comment ?

GDF : Par exemple, avec un groupement de citoyens qui met tout en déroute, où on remet en cause le Vatican, où on enlève des maisons de particuliers qui appartiennent aux banques, où on rend les transports gratuits.

RT : Y a-t-il un groupe de personnes avec qui collaborer dans ce sens ?

GDF : Il y a des gens, il n’y a pas de groupe, on va voir si on aura la capacité de le créer ce groupe et si on le crée, il doit absolument être transversal, comme le MAAM et le MACRO Asilo. Ici au MAAM, il y a les habitants, mais il y a aussi les intellectuels, les artistes, les militants, les curieux, les photographes… ça doit être comme ça, parce que la ville est comme ça, elle appartient à tous.

À mon avis, on peut jouer sur le mot « habiter ». Il faut faire comprendre aux gens qu’habiter la ville, l’espace public, est un thème qui les concerne tous, même ceux qui ont une condition socio-économique plus confortable. Il est devenu impossible de vivre dans l’espace urbain : soit on consomme, soit on reste chez soi, c’est le principe. La ville est devenue le terrain de chasse du capitalisme financier. Rome compte des milliers d’appartements vides et des milliers de sans-abri, comme toutes les métropoles mondiales, et on estime qu’environ 50 % de ces propriétés vacantes appartiennent à la finance et aux banques. La ville est la nouvelle mine, tout ce qui les intéresse, c’est de gagner du fric, les habitants ne sont que des ennuis. Ce qu’il faudrait qu’on comprenne c’est que l’habitat urbain est un espace de vie à sauvegarder comme un bien commun, au même titre que l’eau.

RT : L’art peut-il avoir un rôle dans cette opération de réappropriation de l’espace urbain ?

GDF : Bien sûr, parce qu’on fait de l’art quand on dit non à la politique telle qu’elle est maintenant. On ferme les yeux, on l’efface et on dit : « jouons à un autre jeu ».

RT : L’art comme dispositif pour ouvrir les imaginaires donc ?

GDF : Bien sûr ! L’art consiste à déconstruire ce qui existe et à le reconstruire. Nous avons fait ce jeu dans un musée, pourquoi ne pas le faire avec le politique dans l’espace urbain ! Le musée avait ses règles, nous les avons démontées et remontées. Au niveau urbain, plutôt que de prendre des accords avec le constructeur, le pape et la banque, on en prend avec ceux qui ont un problème avec l’habiter, avec ceux qui veulent que la culture soit pour tous, avec ceux qui s’occupent des jardins et des espaces verts…

RT : Qu’est-ce que l’art pour toi ?

GDF : C’est certainement une partie de l’humain fondamentale qui le caractérise bien plus que le reste, c’est-à-dire toutes les choses fonctionnelles que les animaux font pour survivre. Il n’appartient pas à l‘homo œconomicus, selon la caricature ridicule qu’en ont fait les économistes du passé, mais à une dimension de l’humain qui n’est pas économique par définition.

L’art est comme le jeu, comme la fête. Donc pour moi l’art c’est politico-révolutionnaire, c’est la capacité d’imaginer et de donner forme à quelque chose de nouveau, c’est transformer le réel, c’est un passage qui nécessite d’abord la destruction puis la reconstruction.

Notes

| ↑1 | Laboratoire d’art urbain, le collectif Stalker met en œuvre des promenades, des dérives, des ” actions architecturales ” aux frontières de la ville ou aux marges de communautés, qui opèrent une nouvelle lecture du territoire à la fois critique et politique. |

|---|---|

| ↑2 | L’usine a été occupée en mars 2009 par Blocchi Precari Metropolitani, une organisation qui travaille activement à Rome pour répondre à l’urgence du logement, en collaboration avec Popica Onlus qui s’occupe de la scolarisation des enfants roms. |

| ↑3 | Salini Impregilio est une multinationale italienne opérant dans le secteur de la construction et de l’ingénierie. Depuis le 4 mai 2020, le groupe a été rebaptisé WeBuild S.p.A.. |

| ↑4 | Voir : https://www.spacemetropoliz.com |