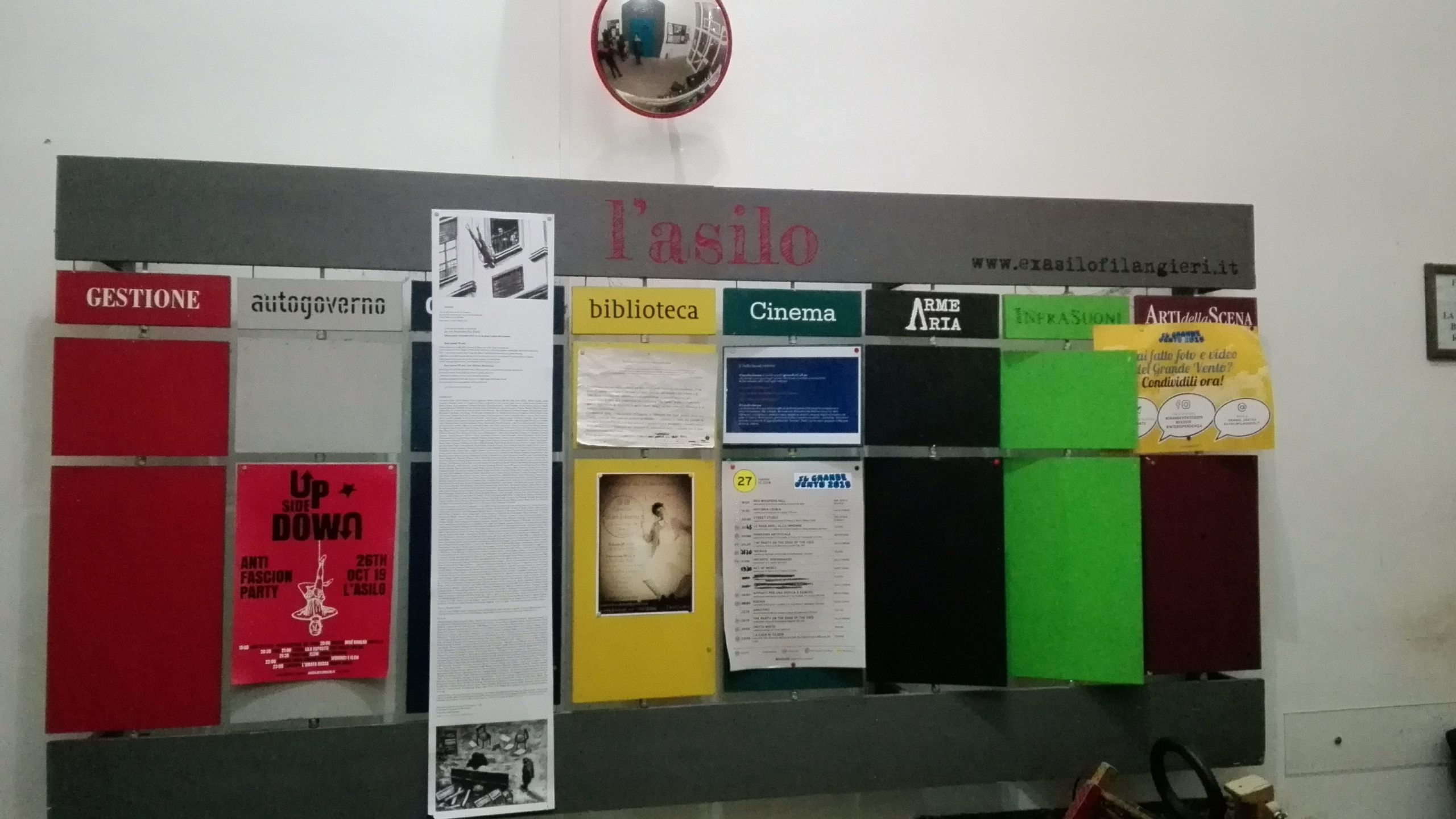

En couverture : L’Ex-Asilo Filangieri, Naples. Photo Chiara Scordato.

Lors de la quatrième rencontre consacrée au cycle « Habiter et bâtir autrement » qui a eu lieu au Macro (Musée d’Art Contemporain de Rome, 27 décembre 2019), nous avons abordé à plusieurs reprises les difficultés nées de la relation entre les communs et les institutions. A Naples, il n’a été possible de briser ce schéma conflictuel qu’en changeant de mode relationnel. De la représentation du conflit, nous sommes passés à la mise en forme du conflit. En d’autres termes, nous avons réinterprété les règles démocratiques communes. La démocratie n’a de sens que si elle donne la possibilité à la dissidence de s’exprimer. Elle n’est pas l’application de la volonté de la majorité, autrement nous serions dans une dictature de la majorité. Nous avons donc essayé de créer de nouvelles institutions afin de mettre en œuvre une résistance créative génératrice de nouvelles formes de vie associée à de nouvelles institutions qui ne neutraliseraient pas le conflit. Car sans conflit il n’y a pas de pensée politique.

Des biens à usage civique et collectif

De quelle manière cette volonté et ce mode d’action ont-ils été concrètement mis en œuvre ?

Parmi les multiples expérimentations néo-institutionnelles et néo-municipalistes qui existent aujourd’hui, j’aimerais me pencher sur les biens communs à usage civique et collectif. De quoi s’agit-il ? De pratiques urbaines où la « valeur d’usage » propre à l’espace et au patrimoine public est replacée au centre du discours. Contre un usage exclusif des ressources urbaines, réduisant chaque bien à sa valeur marchande, certaines communautés d’habitants ont commencé à pratiquer un usage civique, collectif et non exclusif d’espaces et de biens. Dans la plupart des cas, il s’agit de lieux que les communautés elles-mêmes perçoivent comme indispensables à l’exercice de leurs propres droits et à la satisfactions des besoins sociaux fondamentaux. Ces espaces sont souvent délaissés ou sous utilisés et sont donc menacés d’être vendus pour aider à rembourser la dette. Utilisés collectivement après des années de lutte, ces biens ont été reconnus comme des biens communs. Ceci a permis de mettre en lumière deux éléments essentiels propres aux biens communs : il n’y a pas de bien commun sans communauté et ces biens communs le deviennent s’ils mettent en relation des besoins et des droits ainsi que des outils administratifs capables de préserver cette même relation.

Un autre aspect mérite d’être mis en lumière : lors de ces expérimentations, les communautés d’habitants ont dû se battre pour la reconnaissance de leur capacité à l’autonomie, à savoir la capacité à établir les règles d’utilisation de l’espace. Le but était d’assurer une « utilisation non exclusive » de l’espace en question, mais aussi une gouvernance capable de sauvegarder l’accessibilité, l’inclusion, l’impartialité et la libre jouissance du bien et de ses services. Cette capacité autonomique s’est traduite dans des « déclarations d’usage civique et collectif » qui ont été reçues par l’administration publique en devenant de facto les modes d’utilisation de certaines parties de l’espace public et une forme de garantie de l’autonomie des communautés de référence.

Ceci a conduit à une importante avancée démocratique. L’usage collectif d’un bien comporte, en effet, un double résultat : d’une part, il garantit une valeur civique (la capacité autonomique), permettant à une communauté de développer et d’exprimer au fil des années sa capacité de soin, d’auto organisation et de régulation de l’espace public. D’autre part, il permet de faire mûrir la capacité d’un groupe d’habitants à participer au gouvernement et à la gestion d’un bien, ce qui garantit souvent les intérêts de la communauté toute entière. C’est grâce à ça que le principe de subsidiarité prévu tant au niveau constitutionnel que législatif se concrétise.

Avec ou contre les institutions

Lorsque l’État et les collectivités territoriales locales « favorisent l’initiative autonome des citoyens » (et des citoyennes, ndlr) seul.e.s ou associé.e.s pour la réalisation d’activités d’intérêt général (Constitution italienne, art. 118, paragraphe 4) ou lorsqu’il est établi que les municipalités « exercent leurs fonctions également à travers les activités qui peuvent être adéquatement exercées par l’initiative autonome des citoyens (et des citoyennes, nd) et de leurs formations sociales » (décret législatif sur les Collectivités Territoriales 267/2000, art. 4, paragraphe 5), on prévoit une forme de démocratie à laquelle nous avons encore du mal à adhérer. Les communs intensifient la relation entre les biens et les personnes et encouragent des formes de participation qui ne neutralisent pas la capacité d’action libre et autonome des communautés d’habitants.

Il est important de noter les syntagmes utilisés dans le texte constitutionnel et dans le décret législatif. Dans le premier cas, on écrit « favorisent l’initiative autonome » ; dans le second cas, « exercent leurs fonctions également à travers ». Cela signifie que les institutions ne délèguent pas en se déresponsabilisant, mais préparent des instruments législatifs et administratifs pour « favoriser » l’initiative autonome et « exercer » leurs fonctions indirectement, en s’ouvrant à l’action directe des citoyen.ne.s et de leurs organisations. Cela signifie aussi qu’elles peuvent soutenir ces pratiques sur le plan économique, en pourvoyant, par exemple, aux charges et à l’entretien ordinaire et extraordinaire du bien, en encourageant au sein de ces expériences des pratiques économiques d’autosuffisance, d’auto-récupération et d’auto-construction, dans la conscience qu’à travers les communs, on garantit l’exercice des droits fondamentaux.

De ce point de vue, le schéma des délibérations napolitaines est très simple : on reconnaît les sujets (car sans sujets, il n’y a pas de communs), on identifie le bien et on établit les modalités. Le plus haut degré de notre organisation sociale, c’est-à-dire les droits fondamentaux protégés, promus et garantis par la Constitution, guide la pratique sociale et administrative. Nous nous inscrivons ainsi dans une longue tradition de luttes pour les droits et leur concrétisation.

Mystifications

Malgré ces résultats partiels, nous avons réalisé ces dernières années qu’il existe un grand préjugé autour des communs : un préjugé que nous avons tous assumé en tant qu’êtres vivants de cette époque. Autrement dit, nous sommes convaincus que nous ne sommes pas capables de réaliser et de vivre dans des espaces communs.

En tant qu’êtres humains, nous sommes résignés à l’idée de ne pas savoir comment vivre ensemble, de ne pas savoir comment partager et cohabiter dans l’espace-monde dans lequel nous habitons. Nous partons du constat que l’époque dans laquelle nous vivons est mauvaise. Mala tempora currunt, nous sommes pétrifiés par cette image. Pourquoi cela? Je pense que nous sommes victimes de deux grandes mystifications, de deux grandes déceptions, auxquelles nous sommes soumis quotidiennement.

Le premier postulat consiste à penser que nous sommes seuls. Nous sommes des homo homini lupus, des loups parmi les loups, et nous courons continuellement le risque d’être dévorés ; il n’y a pas d’autre possibilité, c’est la dure et triste réalité. Nous sommes seuls, à la manière des gens solitaires et égoïstes. Le deuxième mensonge, la deuxième grande et dramatique tromperie, est que nous sommes sur cette terre mais que nous ne lui appartenons pas, parce que nous sommes destinés à mourir. En d’autres termes, nous ne faisons que nous reposer sur le sol que nous foulons ; que nous pouvons – c’est vrai – manger les fruits de la terre, tout extraire de cette planète, mais que fondamentalement, nous sommes en dehors du monde.

Pourquoi ces deux visions sont-elles fausses ? Parce que si nous analysions vraiment ce que nous sommes, nous découvririons que nous sommes des êtres sociables ; et plus les relations que nous avons sont riches et variées, plus elles nous enrichissent. C’est la variété et l’intensité des relations qui font de nous des êtres spéciaux. Dès les premiers gémissements, même lors de notre gestation, nous établissons un rapport charnel avec un autre être vivant. Nous avons un besoin énorme de relations ; nous sommes des êtres vulnérables, c’est-à-dire ontologiquement ouverts aux relations : homo homini natura amicus, a dit le philosophe Antonio Genovesi.

De plus, que le monde soit séparé de nous n’est pas seulement une grande erreur, mais c’est aussi un constat tragique, car si nous sommes ici maintenant, c’est parce que nous respirons une substance synthétisée par les arbres, des créatures merveilleuses qui produisent quotidiennement de l’oxygène en métabolisant la lumière et la matière organique. Et si nous sommes si pleins d’enthousiasme et d’énergie pour ce que nous faisons, c’est parce que nous mangeons, parce que la terre que nous avons recouverte de béton produit chaque jour des millions de tonnes de nourriture qui nous permettent de subvenir à nos besoins. Nous sommes donc le monde. C’est pourquoi je dis que nous nous sommes trompés. Quand nous disons « ne pas pouvoir », nous le disons parce que nous vivons dans le préjugé d’être seuls et étrangers au monde. Nous devons donc faire notre révolution culturelle. Si nous sommes des êtres sociables, nous devons nous donner les outils nécessaires pour établir des relations ; et si nous sommes le monde que nous habitons, nous devons refaire le monde, nous réapproprier cet espace, nous devons construire des alliances entre nous et la vaste communauté d’êtres vivants qui habite le monde.

C’est dans cet horizon de sens que les communs deviennent une catégorie et une pratique fondamentales. Parce qu’ils représentent un espace que nous avions et avons perdu, ils représentent une opportunité de nous repenser en tant qu’êtres vivants cohabitant avec la vaste communauté biotique de la planète terre.

Les communs représentent un outil pour se reconnecter, pour réparer nos communautés vivantes. Nous avons besoin d’espaces communs, car il n’est pas possible qu’on passe de sa maison aux espaces sans qualité ; d’une ségrégation à l’autre. Nous avons tous besoin de nouveaux espaces où l’inattendu peut s’introduire : des places, des bâtiments, des espaces verts où nous pouvons nous consacrer tout simplement à l’otium. Car c’est là, dans cet espace vide laborieusement obtenu à partir du plein brouillant qui nous entoure, que se font les rencontres, que se brode l’amitié ; c’est là que l’on tombe amoureux, c’est là que l’on se passionne. Nous avons besoin de quelque chose de plus intense que ce qui nous entoure, de quelque chose qui soit plus que public et plus que privé : qui soit intime. Au delà de la sphère publique et privée, il y a l’intimité. Et l’intimité se construit en se regardant dans les yeux et en faisant des choses ensemble. S’aimer, s’allier, cultiver publiquement le « rêve d’une chose » : un espace commun pour une écologie des relations.